まずはWalk ‘n’ Wallが活動を停止してからしばらくして、貧窮のあまりアパートの家賃も払えないほどになり、それならば俺の部屋に住めばいい、一緒にレコードを作ろう、というTivenからの誘いに乗ってニューヨークへと向かい(ベース・アンプを売って電車賃を手にしたそうです)、グリニッジ・ヴィレッジのTivenとDoug Snyderの住むアパートに居候するカタチで77年の夏を過ごし、そこで自分の音楽を見つめ直したのちにコネチカットへ移住したVan Durenのファースト・アルバムです。Durenのファースト・アルバム『Are You Serious?』がアメリカ国内ではBig Soundから、そしてアルバム・タイトルが『Staring At The Seiling』と変更となり、ジャケットは別のものに差し替えられてイギリスではLondon Recordsから、それぞれリリースされました。プロデュースはTivenとSnyderが担当、レコーディングはやはりTrod Nossel Studioで行われ、ドラムをHilly Michaelsが、ほんの一部の楽器をTiven、Snyderが演奏した以外はDurenがすべてのパートを手がけたこのアルバムは、Todd Rundgren的ともPaul McCartney的とも評されるDurenのポップ・センスを開花させた素晴らしいものでした。DurenはEmitt Rhodes(のちにDurenはEmitt Rhodesとは良き友人となったそうです)が自身のアルバムの全楽器を演奏しているということを知って大きな気づきがあったと語っていて、そのことはEmitt Rhodesの音楽と同様にまるでベッドルームで鳴らされているかのような箱庭感を持ちながらも、宅録的な音楽が陥りがちな閉鎖性・密室性を丁寧に回避した開放的なポップ・ミュージック集に仕上がっていることによく表れています。

Hoehnの名曲”Blow Yourself Up”へのアンサー・ソングのようなタイトルの”Grow Yourself Up”、Big Star直系の3声のハーモニーが美しい”Waiting”やJody Stephensとの共作曲”The Love That I Love”、これぞメンフィス・パワーポップ!と快哉を叫びたくなる”New Year’s Eve”、Todd Rundgren的なコード・ワークが光る”Stupid Enough”(Todd Rundgrenといえば、Durenが1974年に『Third / Sister Lovers』完成直後のBig Starのオーディションを受けたとき、Durenは『#1 Record』と『Radio City』の曲ならどれでも弾いて歌えるように練習してスタジオに出向いたそうですが、いざセッションとなったらChiltonはBig Starの曲を演奏したがらず、彼がチョイスしたのがTodd Rundgrenの”Slut”でDurenはまったく対応できなかった、というなんとも残念な、誰が残念か!、そんなエピソードがあります)、と収録曲のどれもが瑞々しく、目が眩むほどの煌めを放つものです。このアルバムから伝わってくるのは、情熱に溢れていて、その悲しみも苦しみもすべて肯定して生を謳歌する、前向きなひとりの若者の姿で、それは音楽の素晴らしさと相まってどこまでも人の心を打つものではないでしょうか。そういえば、ぼくはかつてDurenにMySpaceを通じていかに自分が『Are You Serious?』に心奪われて生きてきたかについて長いファンメールを送ったことがあり、何ヶ月かしてDurenからとてもジェントルで暖かい返信があったときに、ああ、この人は音楽から受ける印象そのままの人なんだな、ととても嬉しくなったことをよく覚えています。アルバムのハイライト・トラックである”Oh, Babe”(この曲のタイトルはChris Bell、Jody StephensがBig Star以前に在籍していたRock CityのThomas Dean Eubanksの74年のシングルからの引用でしょう)の後半の情感豊かな歌と演奏は、この時代のメンフィス〜コネチカットのパワーポップの最良の瞬間と言うべきもののひとつでしょう。

Prix解散後にメンフィスへ帰郷したTommy Hoehnは、Prixにも参加したRick ClarkやChris Bell、またはArdent Studioのプロデューサーとして後年グラミー賞にノミネートまでされるJohn Hamptonらの力を借りて大傑作シングル「Blow Yourself Up」をArdentで完成させ、The Scruffsの『Wanna Meet The Scruffs?』をリリースしていたメンフィスのスモール・レーベルPower Playより前77年に発表しましたが、この78年に同じくArdentでレコーディングされたアルバム『Spacebreak』をやはりPower Playからリリースし、この『Spacebreak』がDurenの『Are You Serious?』と同様にジャケとタイトルを変更して、さらに未発表曲の”Fresh Matches”を追加してLondon Recordsよりリリースとなったのが『Losing You To Sleep』です。HoehnとLondon Recordsとのディールがどのように結ばれたのか定かではありませんが、やはりLondon Recordsに対してTivenからの推挙があった、と考えるのが自然な流れでしょう。

『Losing You To Sleep』の音楽性はPrixのアート感覚は若干後退し、同時代のイギリスのポップ・ミュージックに近い印象ながら、Prix時代にすでに特徴的だったHoehnの神経症的ともいえる緊張感の張りつめた楽曲、繊細でいまにも壊れてしまいそうな歌唱が際立っています。”Hey Polarity!”や”Fresh Matches”などのメジャー・キーで明るい曲調の楽曲にすら不穏なムードがたしかに漂っています。Hoehnが80年代にはドラッグの後遺症で酷い生活を過ごすことになったと聞いたときには納得してしまったくらいに、刹那的でどこか浮世離れしてさえいるアルバムですが、そのジャケット通りの幻想的なポップ・ミュージックが湛えた美しさは唯一無比のものです。このアルバムのマテリアルのうちChiltonとの共作”She Might Look My Way”はChiltonが深く関わっているため除くとしても、Prix時代のTivenとの共作曲”I Know I Love You Now”(Prixの”Girl”の改題曲です)、彼の代表曲である”Blow Yourself Up”(Hoehnの歌詞は詩的表現が多くて難解な箇所も多いのですが、この曲はストレートに性愛について書かれたものでしょう)、情熱的なギター・サウンドが目立つ”Mean Nancy”と、どの曲もたしかにBig Starの影響下にありながら、Big Starからの影響をしっかりと消化・吸収したうえで自身の音楽に反映させています。これはHoehnだけでなくDurenやThe Scruffsもそうですが、当時Big Starの周辺にいて大いに感化されながらも”September Gurls”の粗悪なコピー作りに終わることなく、それぞれがしっかりとオリジナリティを獲得している、というのはここに強調しておきたいことです。のちにDurenは、このころにメンフィスでBig Starの影響を受けたミュージシャンたちは同じゴールを目指していた、それはオリジナルな楽曲を作るということだ、というようなことをインタビューで語っていましたが、誰の真似事でもないオリジナルな曲を作るというその楽曲への信仰こそが、後続のミュージシャンが受け継いだBig Starのスピリットそのものだったのかな、とぼくは勝手に考えていたりします。

それから、Big Soundのリリースのなかでもっともアグレッシブな一枚、Roger C. Reale & Rue Morgueの『Radioactive』です。Roger C. Realeはコネチカットの隣の州ロード・アイランドの出身で、数々のバンドを渡り歩いたのちにBig Soundと契約に至り、『Bionic Gold』ではThe Crystalsのカバー”Da Doo Ron Ron”で力強い歌声を披露していました。彼はニューヨークにたびたび赴き、CBGBやMax’s Kansas Cityでニューヨーク・パンクの洗礼を浴びていたそうで、そのことが彼のロックンロールをよりアグレッシブなものにしていったのであろうということは、Trod Nossel Studioにてたったの1日で録音されたという『Radioactive』から十分に伝わってきます。Roger C. Reale & Rue Morgueはベース/VoのRealeと、彼がそのプレイを気に入っていたというThe Scratch BandのギタリストG.E. Smith、そしてTivenが推薦したドラマーHilly Michaelsというトリオ編成で、実際のところはレコーディングのために組まれた急造バンドでしたが、そのことがかえってバンドの演奏に勢いと荒々しさを与える結果になったと言えるのではないでしょうか。Realeの心が震えてくるような熱い歌声(どことなくオーストラリアのロックンロール・ソルジャー、HitmenのJohnny Kannisを彷彿とさせる気がします)と唸るベース、Mick Green〜Wilco Johnson的なカッティングの恐るべき習熟度を誇示するG.E. Smithのギター、『Bionic Gold』やDurenの『Are You Serious?』では裏方に徹していたHilly Michaelsのダイナミックなドラム、とシンプルなスリーピースのバンドが叩きつけるのはアルバム全編通して原始的なロックンロールそのもので、Troggsの”I Can’t Control Myself”とChuck Berryの”Dear Dad”の2曲のカバーが端的に示しているように、彼らは60’sのロックンロールを1978年でしかありえないリアリティでもって刷新していくこを目指していたのだと思います。スピード狂のBlue Cheerみたいだとか、MotörheadがRoky Ericksonのカバーをやっているようだとか、このアルバムを形容する言葉を考え出すとキリがないのですが、当時Billboard誌に掲載された「もしあなたがSex Pistolsのことを好きでChuck Berryのことを覚えているのなら、Rogerはロックンロールであなたに伝えたいことがある」という批評こそが本作を的確に表現したものだったのだと思います。

『Radioactive』のレコーディング直後にG.E. SmithがDan Hartmanのツアーに同行することが決まりバンドを脱退、後任として元Left BankeのMichael BrownがStoriesを経て結成したパワーポップ・バンドBeckiesの元ギタリストだったJimmy McAllisterがバンドに加入します(『Radioactive』の日本盤LPの帯の写真はこのときの編成のものです)。彼らはRoger C. Reale & Rue Morgue名義では最初で最後のライブを、ニューヨークのHurrahで行われたLondon Recordsのショーケースで行い、そのときのパフォーマンスがLondon RecordsのA&Rから認められて、アルバム『Radioactive』がG.E. Smith在籍時の未発表曲”Rescue Me”(Fontella Bassのカバー)と、McAllister加入以降の楽曲”Close Inspiration”を加えて、Big Sound盤とは異なるアルバム・カバーでLondon Recordsよりリリースとなりました。TivenはRoger C. Reale & Rue MorgueこそがBig Soundのアーティストのなかでもっともパンク・ロックのファンにアピールしうると大いに期待をしていたそうですが、米国内およびイギリスでのアルバムの売り上げは散々だったようです。ですが、このアルバムの歪なベース音と楽曲のスピード感は周囲のミュージシャンたちにとっては衝撃的だったのでしょう。たとえば同年にPower PlayからリリースされたThe Scruffsの「Teenage Girls」のB面曲”Shakin'”などはまるっきりRoger C. Reale & The Rue Morgue的なサウンドになっていました。

そして、充実した内容のレコードを世に送り続けていたBig Soundから満を持して登場したのがJon TivenによるYankeesのアルバム『High ‘n’ Inside』です。Tivenはこのころ完全に裏方としての仕事、たとえばプロデュースやディレクション業務に満足していて、自分の音楽を作ることには関心がなかったそうです。ギターより先にペンを握った典型的な批評家体質だからこそ、『Bach’s Bottom』のプロデュース〜Prix〜『Bionic Gold』の制作にかかわったことで音楽を俯瞰的な視点から眺めるプロデューサー志向が彼のなかに芽生えていったのでしょう。とはいえ、才能のあるミュージシャンたちが自分の音楽を作る姿を間近で見ているうちに、触発されて自分のクリエイティヴィティを試してみたいとTivenが思うようになるのもまた当然のことだったはずです。こうしてBig Soundの共同経営者であるThomas ‘Doc’ Cavalierの勧めもあって、Tivenはコネチカットのミュージシャンたちを招いてレコーディングのためのセッションを行っていき、このセッションから発展したのがYankeesでした。

YankeesのメンバーはTiven、79年にTivenと結婚するSally Youngに加えて、The Scratch Bandのリズム・セクションであるPaul OssolaとMickey Curryというもの。ゲストとして参加したのがThe Scratch BandのChristine OhlmanとRobert Orsi、 Reale、Duren、Hilly Michaels、Jimmy McAllister、Nelsen Arelardといったコネチカット~Big Sound勢や、Chilton、Hoehnのメンフィス組(この2人の参加については『Bach’s Bottom』ならびにPrixでの音源がYankeesのレコーディングに流用された、ということかもしれません)に加えてRichard Hell & The VoidoidsのIvan Julianらでした。この参加者のなかでも目を引くのがIvan Julianですが、これはRichard Hell & The VoidoidsがTivenも関わったOrk Recordsからシングルを出していたことによる繋がりでしょう。アルバムのレコーディングはもちろんTrod Nossel Studioで行われ、アルバムのプロデュースはThomas ‘Doc’ CavalierとTrod Nossel StudioのエンジニアであるRichard Robinsonが勤めました。

さて、このYankeesの『High ‘n’ Inside』ですが、もともとTivenは自身のジンThe New Haven Rock Pressの72年の号にRaspberriesタイプのバンドをやりたいと書いていたそうで、そのメンタリティーが『High ‘n’ Inside』を制作するときまで持続していたかどうかはわかりませんが、それを抜きにしてもメンフィスでのさまざまなミュージシャンたちとの交流、数々のセッションやレコーディングへの参加、さらにOrk Records絡みでのニューヨークのパンク・シーンとの関係性の構築(これは彼が嗅覚の優れたロック・ライターで、若いミュージシャンたちからデモ・テープが送られてくるようなポジションにいたことも大きかったのだと思いますが)、と彼がパワーポップ的な音楽に取り組む下地が出来上がっていたのでしょう。

Yankeesの音楽は、ゴスペル風のコーラスをフィーチャーした、R&B、ソウル、ブルースの影響が色濃いロックンロールで、これは彼がメンフィスから持ち帰ったものをコネチカットの人脈で再構築したアルバム、という見方もできそうです。明らかに『Bach’s Bottom』の延長線上にある”Believe”やArthur Alexanderのカバー”Everyday I Have To Cry”(Tiven自身はこのアルバムがChiltonからの盗用ではないかという声に対して、むしろBellから影響されたところが大きいと語っています)、のちにRick Derringerもカバーしたアップテンポな”Take It Like A Man”、Yankeesの音楽を短絡的にThe Rolling Stones的と見なすであろうロック評論家たちへのアイロニーのごとく”Satisfaction”風のファズ・ギター・リフを導入したPaul Ossolaとの共作曲”Something About You”、と非常に聴きごたえのあるアルバムに仕上がっていますが、なかでもChilton / Tiven作の名曲”Take Me Home & Make Me Like It”の力強い演奏が突出していて、Chiltonのヴァージョン、Hoehnが歌うPrixのヴァージョンと比べてもベストの出来なのではないでしょうか。かつてThe International Submaline Band~The Byrds~The Flying Buritto BrothersのGram Parsonsはロックにカントリーやソウル、R&Bなどを積極的に取り入れた”Cosmic American Music”を提唱しましたが、この”Take Me Home & Make Me Like It”を聴いているとTivenが目指していたものはそのCosmic American Musicのパワーポップ版だったのではないか、とぼくは妄想たっぷりにそう思います。

Yankeesが通常のバンド形態とは異なるプロジェクト的性格が強かったことを示すのがアルバムのジャケットです。ベースボールのユニフォームを着た4人のメンバーのイラストが描かれたジャケットには、Sally Youngの代わりに正式なメンバーではないVoidoidsのIvan Julianの姿があり、また裏ジャケットのメンバー写真(フォトグラファーMick Rockによるもの)に写っていたのはTivenのほかはゲスト・プレイヤーのJulian、Hilly Michaels、Jimmy McAllisterで、London Records盤と日本盤はこの4人に加えて別枠でSally Youngの写真が添えられていました。Richard Hell & The Voidoidsで名の知れたJulianがメンバーであるように見せておけばプロモーション展開しやすかったのではないか、などとこの件についての憶測が飛んでいますが、Yankeesは自分のソロ・プロジェクトでありほかの誰がアーティスト写真にいても構わない、というようなTivenのYankeesへのスタンス、意識の有り様がここからは窺えます。

『High ‘n’ Inside』はFMラジオでも人気、音楽雑誌のレビューもおおよそ好評、イギリスではLondon Recordsから、そして日本ではキングレコードからもリリースされ、という状況でしたが、Tiven自身はこのレコーディングが苦い経験だったようです。というのも、もともと彼は自分の歌唱力に問題があると感じていたそうで、Thomas ‘Doc’ CavalierとRichard Robinson(のちにTivenはふたりのことを「世界で最悪のプロデューサー」としています)がその彼の歌唱力を育成するのではなく無理やり操ろうとした、レコードが売れても自分は一円も受け取っていない、あのときから自分は金輪際歌うのは辞めようと思った、とのちにYankeesについて述懐しています。おそらくはこのレコーディングのときのTivenとThomas ‘Doc’ Cavalierとのあいだのわだかまりや不和が、Big Soundが抱えていた経営難という問題も絡まって次第に大きくなっていき、後述するBig Soundの崩壊へと繋がっていくのです。

メンフィス〜コネチカット勢によるLondon Recordsからのリリース・ラッシュはまだまだ続きます。The Scratch Bandが77年にBig Soundから発表したミニ・アルバムが、同作品がドイツのレーベルKuckuckよりリリースされた際に追加収録されていた”Danny And Laura”とバンド史上もっともハードな”One Night (For Eddie)”、さらに未発表だったTim Mooreの”Rock and Roll Love Letter”の素晴らしいカバーに、Dan Hartmanのツアーに同行するためにバンドを脱退したG.E. Smithの後任としてTom MacGregorを迎えた新編成での録音”Wonder”の計4曲を追加して、フル・アルバムとしてリリースとなりました。その後バンドはTom MacGregorを正式なギタリストとして79年にセカンド・アルバム『Rescue Me』を、Thomas ‘Doc’ Cavalierがスタートさせた新レーベルTNA Record、すなわちTrod Nossel Artists Recordからリリースしますが、G.E. Smithの抜けた穴が大きかったのか、それまでThe Scratch Bandが帯びていたマジックが消失してしまったかのような内容で、正直なところ語るべき点がなにひとつない凡庸なものです。

それからLondon Recordsは、Big Soundをプロモーションする目的でオムニバス盤『Big Sound For A Small World』を英国内で販売します。このアルバムはRoger C. RealeやYankees、DurenなどのBig Soundの既発曲に加えて、Tivenがプロデュースしたということで(?)OrkからリリースされていたMick FarrenによるThe Rolling Stonesのカバー曲”Play With Fire”も収録されています。そしてなによりもこのアルバムには『Bionic Gold』で”Two Of Us”の極上カバーを披露していたThe Nelsen Adelard Bandの”Whole World”が収録されていて、とくにThe Nelsen Adelard Bandが90年代にブルースへと転向する以前のパワーポップ期の音源が聴けるのは『Bionic Gold』の2曲とこの『Big Sound For A Small World』の”Whole World”のみであるため、このアルバムは単なるレーベル・サンプラーであるという以上に意味を持つものとなっています。

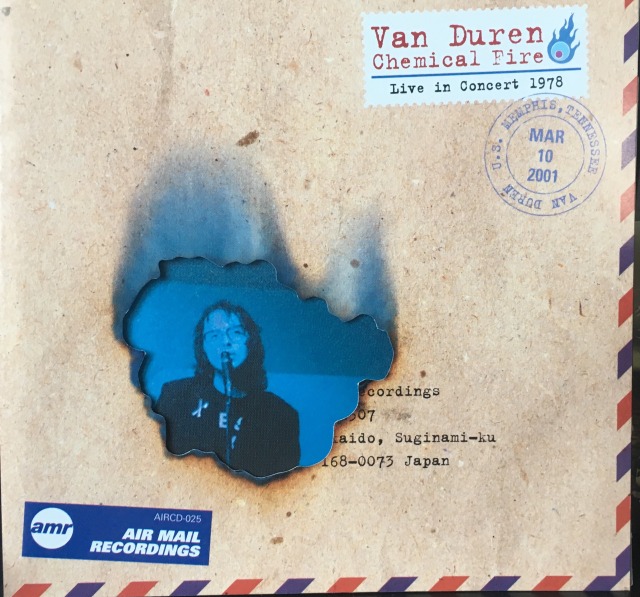

さて、『Are You Serious?』がアメリカ国内では110局ものFMラジオ・ステーションでのエアプレイを獲得し批評家たちの評判も上々、インディー・レーベルからの作品としては異例ともいえる7,000枚の売り上げを記録したDurenは、『Are You Serious?』のプロモーションの一環としてノースイーストををライブ・サーキットします。このときのツアーから、ニューヨーク州ロチェスターのWCMF-FMで放送されたライブが2001年にAir Mail Recordingsからリリースになった『Chemical Fire Live ; Live in Concert 1978』です。『Are You Serious?』からの曲は5曲、残りの6曲はレコーディング前の新曲と”Make A Scene”のカバーという構成で、セットリストの半分以上の楽曲を観客がまだ聴いたことがないもので占めるという非常に挑戦的なものとなっています。このツアーでDurenのバックを務めたバンドが彼のもとに集結したのは、実際にツアーに出るたったの3か月前のことだったそうで、『Chemical Fire Live ; Live in Concert 1978』の演奏を聴いてもぎこちなさが目立ちますが、マルチ・プレイヤーがほとんどの楽器を自分で演奏して作った『Are You Serious?』から次のフェイズ、すなわちバンド・サウンドでのセカンド・アルバムへと移行しようとしている時期のドキュメンタリーとして、このアルバムは非常に貴重なものです。

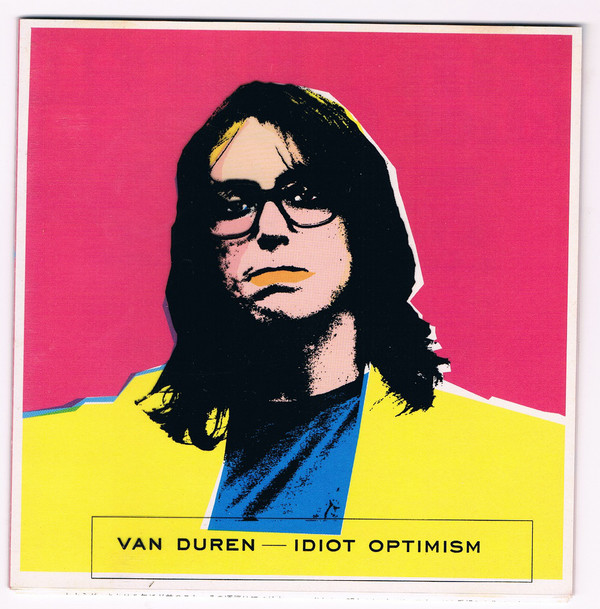

ノースイースト・ツアーが終わり、78年の10月からDurenはセカンド・アルバム『Idiot Optimism』のレコーディングに入ります。Durenは当初ツアーのバックを務めた面々とのレコーディングを想定していましたが、Durenの言葉を借りると彼らが「Emitt RhodesではなくFrank Zappaのようなジャズ・オリエンテッドな方向へ向かっていた」ため、ギタリストのFred LeskowitzとシンセサイザーJeff Batter(コネチカットのサイケ・バンドJasper Wrathの変名バンドZoldar & Clarkのメンバー)のみがレコーディングに参加することになり、元Milk ❛n’ CookiesでRoxy MusicのツアーやSparksにも参加していたベーシストのSal Maidaと、ファースト・アルバムに続いてHilly Michaelsをドラムに迎えます。レコーディングの初期の共同プロデューサーには当然のようにTivenが選ばれましたが、数曲が終わった段階で異変が起きます。もうこれ以上Tivenとは作業をしたくない、とDurenがTivenに解雇を言い渡したのです。また、この時期Tivenは経営難に陥っていたBig Soundを巡ってThomas ‘Doc’ Cavalierとの関係が悪化、Big Soundに関わる人間との付き合いを断ってSnyderとともにBig Soundを去ってしまいます。のちにTivenはYankeesの『High ‘n’ Inside』の日本盤CDのライナーノーツにて、Big Soundを辞めたときのことについてすこしだけ触れています。

ヤンキースのアルバムはヒットするかもしれないと勇気付けられもした。マスコミは僕らを同時期にアルバムを出していたカーズと比較して紹介していた。しかし、バンドが町を出てツアーに出ようとした際には、レコード会社がわざとそれを邪魔しているように思えた。地元の店ではレコードは品切れ、僕らのライヴを観たこともないDJやらレポーターのインタビューも受けたものだった。幸運にも、僕らはアルバム・リリースから2~3ヶ月のうちにビッグ・サウンドから抜け出ることに成功。しかし、僕の人生の一幕はこれで終わった。

このときのことについて、DurenもTivenも多くを語っていません(もしかしたら昨年アメリカで公開になったDurenのドキュメンタリー映画『Waiting: The Van Duren Story』で語られているのかもしれませんが、日本公開されていないので…)が、これ以降両者は別の道を進むことになります。

DurenはTivenの代役として共同プロデューサーの座にTrod Nossel StudioのエンジニアであるRichard Robinsonを据えてレコーディングを続行していきます。Sal Maida、Hilly Michaelsに次いで同時期にセカンド・アルバム『Rescue Me』のレコーディング作業をTrod Nossel Studioで行っていたThe Scratch Bandの面々が加わり、コネチカットのミュージシャンたちが多数参加した本作は、レコーディングとミキシングにそれぞれ13日ずつしかかけなかったという『Are You Serious?』とは異なり、制作にタイム・リミットがなく、またTrod Nossel Studioを自由に使えるという環境であったため、13ヶ月というロング・スパンのレコーディングとなりましたが、79年の12月にDurenのセカンド・アルバム『Idiot Optimism』は無事完成します。

Durenはどうしても『Are You Serious?』が鮮烈であるため、またジャケットに写る黒縁眼鏡の優しそうな姿から受ける印象も強いのか、ブリティッシュ・ポップを愛好するナイーブな青年というような線の細い人物として言及されることも多いようですが、彼自身はThe Bandや10㏄、Free、Bruce Springsteen、Average White Bandをこよなく愛するロック好きの若者でもあり、The Baker Street RegularsのライブでChris Bellがギター・アンプの音量を最大にして、Led Zeppelinの”Heartbreaker”のソロを弾きまくるのを傍で見てクールだと感じていた、そういうロック・スピリッツの持ち主でもあったんですね。ですから、ノースイースト・ツアーを経てバンド・サウンドに目覚めた彼が、『Idiot Optimism』で音楽性を転換することは自然な流れだったはずです。そして、DurenがSTAX Records、Sun Records、Hi Recordsの本拠地であるメンフィスの出身だということを強く意識させるR&B、ソウル、ブルースなどの影響下にあるグルーヴをコネチカットの優れたミュージシャンたちの力を借りて獲得したことによって楽曲の強度が増した結果、彼の美しいメロディーはよりいっそう強調されることになった、というのがこのアルバムのコアと言える部分でしょう。そのことは”That”や”Torn In Half”といった楽曲によく表れています。13ヶ月という長期間のレコーディングは、このグルーヴとメロディーをゆっくりと馴染ませていき、その相互関係を深いものにしていく作業だったのだろうな、と思わせるほどにリズムがメロディーの良さを際立たせ、メロディーという主軸の部分によってリズムのタメやハネが輝いています。ここにぼくはメンフィス・パワーポップとコネチカットのロックンロールの幸福な結婚とでも言うべき、数年間の両都市の交流の集大成的なものを感じます。

『Chemical Fire Live ; Live in Concert 1978』に引き続き随所で聴けるJeff Batterによるシンセサイザー(このシンセサイザーの導入はELOの影響なのでしょう)もいいアクセントとして機能しています。そして、Jody Stephensとの共作曲”Andy, Please”と、遠く離れた故郷を望む”Tennessee, I’m Trying”のメロウさはDurenならではのもので、彼のファンにとってはかけがえのないものです。Yankeesでもその卓越した技術を披露していたThe Scratch BandのPaul Ossola、Mickey Curryがリズム・セクションを担当している曲が多いということやその成り立ちも含めて、『Idiot Optimism』とYankeesの『High ‘n’ Inside』のあいだには相似点が数多く見られます。本作のレコーディング初期の段階でTivenは共同プロデューサーの座を解任されたとはいえ、この2枚のアルバムを聴き比べるとDurenとTivenが当時それぞれ抱いていたビジョンというのはものすごく近いところにあったか、または互いに影響されあっていたのだろうな、と思わせられます。

しかしながら、このDurenの傑作もBig Soundの崩壊、後進のTrod Nossel Artistの経営方針の方向転換によってリリースが見送られてしまい、またDurenは13ヶ月に及んだレコーディングのスタジオ代をレーベルから請求されてしまったといいます。

70年代後半のコネチカットのロックンロール・シーンは、Trod Nossel Studioを中心とした、そこに出入りするミュージシャンたちのコミューン的な性格が非常に強かったんだと思います。そしてそれは、TivenならびにTrod Nossel StudioがBig Sound Recordsをスタートさせたこと、Tivenらによる他の都市のミュージシャンたちとの交流、このふたつによって活性化していったのでしょう。そしてそのシーンの熱もそこにいた人たちもBig Soundの崩壊のあおりを受けて拡散してしまった、ということではないでしょうか。コネチカットのシーンに属していたミュージシャンたちも、おのおのが活動をしていきますが、それまでのような一体感がなくなって次第にバラバラになっていってしまいますし、メンフィスとコネチカットのミュージシャン同士の交流というのも表立っては見られなくなってしまいます。

Durenはコネチカットでの音楽活動を諦め、81年にメンフィスに帰郷しています。The Scratch BandのG.E. SmithはDaryl Hall & John Oatesの作品に参加したことをキッカケにセッション・ミュージシャンとして道を歩みはじめ、81年にはソロ・アルバム『In The World』をMirageから発表します。Paul Ossolaはポスト・パンク・バンドMajor Thinkersを結成し、Mickey CurryはDaryl Hall & John OatesやBryan Adamsへの参加を機に、やはりセッション・ミュージシャンとして大成します。Hilly Michaelsはセッション・ドラマーとして活動を続けながら、ソロでも80年に『Calling All Girls』、81年に『Lumia』をどちらもWarner Bros. Recordsからリリースしていて、『Calling All Girls』にはRoger C. Reale & Rue Morgue時代の盟友G.E. Smith、Jimmy McAllisterもゲスト参加していました(Hilly MichaelsのWarner以前のデモ・トラック集『Loast and Found』が2017年に突如彼のBandcamp(Link)でName Your Priceでリリースされましたが、ページに表示されている6曲のうち2曲しか聴けないままで放置されているので、もしかしたらどこかのレーベルからフィジカルが出るのかな?と期待して待っているのですが…)。Roger C. RealeはHilly MichaelsがRue Morgueを脱退したのちバンド名をThe Roger C. Reale Bandに改め、81年にBig Soundの後進Trod Nossel Artistよりシングル「Clout」を発表、Doug SnyderはニューヨークでNo WaveバンドSick Dick & The Volkswagensに加入し、彼本来のエクスペリメンタルな音楽を追求していきます(まったく余談ですが、Doug Snyderが87年に発表した『The Conversation』というアルバムをウォントしています…。YouTubeにアップされている3曲がとてもクールな印象の静かに熱いミニマル、synthwaveといった趣で、ほかの曲も聴いてみたいものです)。

そしてTivenはといえば、Yankeesの『High ‘n’ Inside』が2002年に日本でAir Mail RecordingsよりCD化された際、元The ArrowsのAlan Merrillをヴォーカルに迎えて、Sally Young(録音時にはTivenと結婚し姓が変わってSally Tivenでした)がリズム・ギター、他の楽器をすべてTivenが担うという編成で『High ‘n’ Inside』以降に録音されたデモ音源が5曲ボーナストラックとして収録されましたが、このデモ音源が『High ‘n’ Inside』からメンフィス的な要素をすべて取り除いた、よりパンク・ロック以降のパワーポップに接近したものになっていて、とくに”Take It Like A Man”の軽やかなニュー・ヴァージョンなどはTivenによるメンフィスへの決別宣言のように響くもので、そのことはまたTrod Nossel Studioを中心とするコミューンの終焉を意味するものでした。そのTivenも81年にThe Jim Carroll Bandに加入、メンバーが流動的で活動が安定しなかったYankeesの活動を停止してしまいます。

こうして、たったの数年間の活動、たったの5枚のリリースでBig Soundの歴史は幕を閉じたわけですが、Big Soundの崩壊によって世に送り出されなかった音源がまだ存在するのか。これについては定かではありません。ですが、99年にDurenの『Idiot Optimism』がAir Mail Recordingsから発売されたからこそ、その可能性に思いを馳せることができるようになった、というのはたしかでしょう。実際、Air Mail Recordingsがメンフィス・パワーポップやコネチカットのロックンロールに果たした功績というのはもっとクローズアップされるべきものだと、今回この記事を書いているあいだぼくはずっと考えていました。少なくとも、DurenやHoehnの存在をAir Mail Recordingsが再発してくれたからこそ知ることができたというリスナーは多数いるはずですし、2002年にPrixの『Historix』をリリースしたその先見性は称えられるべきものです。

Big Soundの未発表の音源の存在について、可能性があるとしたらLondon Recordsからリリースされた『Big Sound For A Small World』に”Whole World”が収録されたThe Nelsen Adelard Bandだと思います。『Bionic Gold』に参加しただけのバンドが、英国で流通するコンピレーション盤のためだけに新たにレコーディングをするものなのでしょうか。もしかしたらBig SoundはThe Nelsen Adelard Bandのアルバムをリリースする予定だったのではないか?”Whole World”はそのアルバムからの楽曲だったのではないか?という疑問は残ります。また、Durenのドキュメンタリー映画『Waiting: The Van Duren Story』のサントラに収録された”Andy, Please”のほかにも、『Idiot Optimism』録音時のデモ音源が以前はYouTubeにアップされていましたし(現在は削除されています)、『Idiot Optimism』のレコーディングは長期間にわたるものだったことを考えても、そういったデモ音源の類はまだまだ残っていそうです。あと、もしもThe Scratch Bandのデモが存在するのであれば是非聴いてみたいですね・・・と、こういう妄想はいつだって楽しいものです。

そして、Durenの『Idiot Optimism』と同様に、録音されたにも関わらず眠っていたBig Soundの宝が掘り起こされる日が来た、というわけです。

78年のニューヨークのHurrahのライブのあと、Rue MorgueのドラマーだったHilly Michaelsは、Sparksの『Big Beat』のセッションで共演した繋がりで親しくなったMick Ronsonの家を訪ね、Roger C. Reale & Rue Morgueの『Radioactive』を彼に聴かせたところ彼はいたく気に入って、すぐにRue Morgueへの加入と相成った、ということだそうです。79年の1月にスタートしたレコーディングのセッションでRonsonとはじめて顔を合わせたRealeは、長い時間をかけてRonsonがプロデュースしたRich Kidsのアルバムのことなどを話した、と語っています。Roger C. Reale & The Rue Morgueのような、言ってみればローカルなバンドにRonsonのようなビッグ・ネームが参加というのは驚きではありますが、『Bionic Gold』に参加していたPhilip RambowのバックでRonsonがギターを弾いていたことがあり、オムニバス『Hope & Anchor Front Row Festival』での演奏も彼のものだったりするので、両者は意外と遠くないところにいたミュージシャン同士だったりします。またまた余談になりますが、Philip Rambowが彼のSoundcloud(Link)にアップしている、79年のファースト・アルバム『Shooting Gallery』収録の”Fallen”の、Mick Ronsonらと録音したデモ・ヴァージョン(Link)の後半で炸裂するRonsonのギター・ソロは強烈で、一聴の価値ありです。

今回お蔵出しとなるRoger C. Reale & The Rue Morgueのセカンド・アルバム『Reptiles In Motion』はReale、Ronson、Jimmy McAllister、Hilly Michaelsという新編成でのものになります。プロデュースはThomas “Doc” Cavalierで、クレジットはありませんがTrod Nossel Studioでの録音でしょうね。世界でもっともRoger C. Realeに詳しいこちらのサイト(Link)によると、この編成でJookの”Aggravation Place”(!!)も録音していたらしく、残念ながらそちらのほうは今回のリイシューには収録されていませんが、今後どこかで聴けることを祈りましょう。Jookのカバーをやっていたことからもわかるように、このころRealeはパブ・ロックやパンク・ロックにどっぷりだったようで、Rue Morgue解散後のThe Roger C. Reale BandのライブではRutsの”Staring At The Rude Boy”のカバーまでやっていたそうで、現存するというそちらのオーディエンス録音のライブ音源も聴いてみたいものです。

『Reptiles In Motion』から現時点で聴ける1曲、”Radioactive”を再生してすぐにRealeのあの特徴的な太く歪んだベース音が聴こえてきた瞬間に、ぼくはもう興奮を抑えることができませんでした。これだよこれ!ファースト・アルバム『Radioactive』については天才ギタリストG.E. Smithの貢献度がとても高いとぼくは思っているので、G.E. Smith脱退後のThe Scratch Bandの駄作『Rescue』のこともあるし、『Reptiles In Motion』の出来ももしかしたら悲惨なものになっているのではないか、という疑念が自分にはあったことを正直に告白しますが、それがただの杞憂に過ぎなかったことをたったの1曲聴いただけでぼくは確信しました。素晴らしい。

収録曲のうち、”She’s An Older Now”と”Make It Be Over”の2曲はRealeとJon Tiven、そしてSally Tivenの共作曲で、88年にRealeがThe Reducersとのコラボレーションでシングル「Wake The Neighbors」をリリースしたときのプロデューサーがTivenで、またはTivenが90年代後半に結成するJon Tiven GroupにRealeがゲスト参加していたり、Realeが99年にスタートさせたThe Manchurians(このバンドにはThe Scratch BandのRobert Orsiが在籍しています)の01年作『One For All』は全曲RealeとTivenの共作、またゲストでTiven、Mickey Curry、Jimmy McAllister、Alan Merrillらが参加、と両者の関係は現在まで親密なようです。こういうの、グッとくるんだよなあ。また、RealeとThe Reducersは88年の「Wake The Neighbors」以降もコネチカットの同胞として近しい関係にあるようで、The Reducersが2003年に出したカバー・アルバム『Old Cons』でRoger C. Reale & Rue Morgueの”High Society”を取り上げていて(しかも録音がTrod Nossel Studio!)、2012年に日本からもFirestarterやP.C.2などが参加して話題になったThe Reducersのトリビュート盤『Rave On: A Tribute to The Reducers Vol. 1』にRealeのバンドThe Manchuriansが参加して”Fashion Of The Times”をカバーしています。そして今回このリイシューがThe ReducersのRave On Recordsからリリースされる、というわけですね。

このファースト・アルバム『Radioactive』とセカンド・アルバム『Reptiles In Motion』をカップリングにした『The Collection』は海外のサイトを中心に話題になっていて、最近”Radioactive”のデジタル・シングルがApple Music(Link)でもSpotify(Link)でもの配信がスタートし、さらにはReale本人もTwitter(Link)をはじめたり、とアルバムのリリース日までカウントダウンが始まっている感があり期待は膨らむいっぽうです。アルバムの正式な公開日である10月18日を襟を正して待ちましょう。

そして、Rave On Recordsといえば、彼らのSoundcloud(Link)にRoger C. Reale関係のレア・トラックが2曲アップされています。

The Roger C. Reale Bandの80年の未発表曲”You’re So Good To Me”(Beach Boysのカバー)と、81年に彼らがJoan Jettのオープニング・アクトを務めたときのライブより『Radioactive』収録の”Stop And Go”!この”Stop And Go”のライブが熱い!!会場の熱気がダイレクトに伝わってくるようです。

ピンバック: The Collection by Roger C. Reale & Rue Morgue Pt.1 | sittingbythechurchwithdan

This is great!

Hi Chris, it’s been a while! I don’t have not talked with you for a long time, so I’ll drop you a line soon!

cool, thanks for the namechecking.

I am so surprised that you made a comment, Mr. Jon Tiven! I am a big fan of Yankees, Prix and the records from Big Sound you worked on in late 70’s. I am honored that you checked my article, thank you so much!